Sur le banc d’essais | Rêver le Québec, ceux qui l’habitent et sa culture

Notre chroniqueur braque les projecteurs sur des parutions qui font l’actualité, ici comme ailleurs.

Publié le 2 novembre

Le « rêve québécois » de Ghazal

On pense forcément à Là où je me terre de Caroline Dawson quand on lit le premier essai de Ruba Ghazal. La co-porte-parole de Québec solidaire y raconte dans le détail son intégration à la société québécoise, à commencer par ses débuts dans une classe d’accueil, jusqu’à sa carrière politique. Elle y explique tout autant comment elle a développé une indéfectible loyauté envers Passe-Partout que les raisons qui ont fait d’elle une politicienne souverainiste (ce qui n’est pas étranger à l’histoire de sa famille palestinienne). Mais l’essai de Ruba Ghazal rappelle aussi celui de Francine Pelletier, Au Québec, c’est comme ça qu’on vit, qui y est d’ailleurs cité à quelques reprises. L’élue solidaire estime elle aussi que le discours nationaliste québécois a été détourné par la droite identitaire. Une droite « qui perçoit les nouveaux arrivants comme une menace », écrit-elle. Quelques semaines après la sortie controversée de Kim Thúy, ce nouveau cri du cœur d’une « fille d’immigrants » mérite d’être lu et va forcément faire couler beaucoup d’encre.

En librairie le 5 novembre

Les gens du pays viennent aussi d’ailleurs

Lux

240 pages

Troublantes inégalités

C’était une riche idée de réunir les deux penseurs progressistes que sont Thomas Piketty, professeur à l’École d’économie de Paris, et Michael J. Sandel, professeur de philosophie politique à Harvard, pour une conversation sur l’égalité. Ce fut fait l’an dernier à Paris. Et c’en est une tout aussi riche que d’en publier aujourd’hui le résultat. En moins de 150 pages, Ce que l’égalité veut dire nous offre leur perspective sur les enjeux de l’heure au sein des démocraties occidentales (le dialogue éclaire même le bras de fer actuel entre Québec et les médecins). Ils y explorent par-dessus tout l’élargissement du fossé « entre les riches et les autres » en analysant ses impacts et en proposant une série de solutions pour y remédier. Pas d’échanges musclés ici, mais un dialogue incontestablement stimulant.

En librairie

Ce que l’égalité veut dire

Seuil

144 pages

Pensée critique : mode d’emploi

Citoyen·ne n’est pas un essai ordinaire. C’est un guide de survie pour un monde en ébullition, conçu pour nous éviter de perdre nos repères. On y apprend notamment comment former une opinion éclairée quand on baigne dans une « mer d’information – et de désinformation ». On nous y explique aussi comment détecter et contourner les nombreux obstacles au dialogue (l’appel à l’autorité, l’appel à la peur, etc.) et on y offre des conseils pour discuter des sujets délicats. Et bien plus encore ! Car Normand Baillargeon, qui a déjà publié le précieux Petit cours d’autodéfense intellectuelle, fait cette fois équipe avec sa fille pour nous offrir ce qui ressemble à une version sous stéroïdes de ce cours (bonifiée et actualisée) fait pour développer la pensée critique. Ça tombe bien, nous en avions besoin.

En librairie

Citoyen·ne – Un essai et un lexique pour la pensée critique

Leméac

280 pages

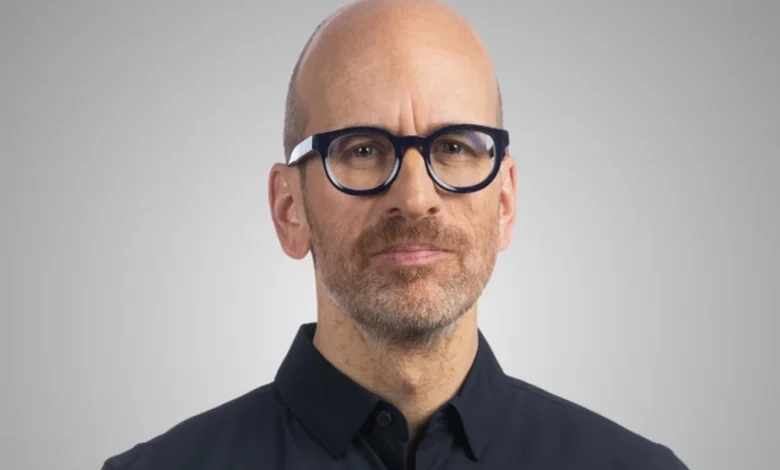

Le nez de Désautels

La paille, le carton et le gypse ont une place de choix dans ce que Michel Désautels dit être son « panthéon personnel » des odeurs. Je ne vous dirai pas pourquoi. Pas de divulgâchage ici. L’important est que vous sachiez que je ne suis pas le premier – et je ne serai certainement pas le dernier – à faire l’éloge de ce petit livre où, avec une plume sensible et délicate, le journaliste et romancier raconte son enfance en puisant dans « la banque de souvenirs olfactifs qui n’allaient jamais le quitter ». L’odeur de beignes volés qui sentaient le sucre et la peur, par exemple, ainsi que celle des chiots qui sera pour lui toujours synonyme de bonheur. En nous faisant partager sa « fascination pour le monde des odeurs », il nous offre un récit qu’on lit autant avec ses yeux qu’avec son nez.

En librairie

Parfum de craquias

Boréal

137 pages

Sauver la culture, prise 2

Dans la foulée des deux essais publiés ces dernières années par le journaliste Alain Saulnier pour nous encourager à « tenir tête » aux barbares numériques, un de ses anciens collègues de Radio-Canada, Michel Lacombe, nous exhorte lui aussi à mener cette bataille « urgente et vitale ». Son livre, Le jour où on a sauvé la culture, raconte la mobilisation ayant mené à l’adoption de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles par l’UNESCO en 2005. Sujet de niche ? Oui, un peu… mais pas tant, en fait. Parce que cette lutte, qui a nécessité une alliance déterminante entre Québec et Ottawa, pourrait nous inspirer. Michel Lacombe estime qu’on doit rapidement « recréer cet effort collectif mondial pour résister à l’envahissement des multinationales de la culture par les moyens numériques ».

En librairie

Le jour où on a sauvé la culture – Le combat mondial de la diversité culturelle mené par le Québec

Somme toute

128 pages